|

ATMOSは広島大学大学院理学研究科地球惑星システム学専攻の須田研究室で開発され,2006年より運用が開始されました。詳しくは以下の論文を参照してください。

N. Suda, R. Nakata and T. Kusumi,

An automatic monitoring system for nonvolcanic tremors in southwest Japan,

J. Geophys. Res., doi:10.1029/2008JB006060, 2009.

| 微動自動モニタリングシステムATMOSとは? |

|---|

| 微動とは? |

| 2002年に小原一成博士(当時防災科学技術研究所,現東京大学)により低周波微動または非火山性微動(以下,微動)と呼ばれる微弱な地震が東海地域から豊後水道にかけての南海沈み込み帯で起こっていることが発見されました。その後,小原博士のグループにより微動と同じ震源域でスロースリップイベントや超低周波地震といった,これまで知られていなかった地震現象が微動とともに起こっていることが明らかになりました(*)。 これらは通常の地震と同じく断層すべりですが,そのすべり速度や破壊速度が通常の地震と比べて小さいことから,スロー地震と総称されています。このようなスロー地震は,南海沈み込み帯の他にカスケード沈み込み帯やサンアンドレアス断層などでも観測されています。スロー地震の本体は比較的規模の大きいスロースリップイベントであり,微動や超低周波地震波はそれによる応力変化で誘発される付随的な地震と理解されます。しかし,それらの関係はまだ十分に理解されているとは言えません。 沈み込み帯のスロー地震は海溝型地震と同様にプレート境界での逆断層型の断層すべりですが,スロー地震は海溝型地震よりもプレート境界の深い領域(深さおよそ35km)で起っており,両者の違いは断層面の摩擦の性質の違いによると考えられています。スロー地震は,断層面の摩擦法則や海溝型巨大地震の発生との関連から,現在世界中の多くの地震学者によって研究が進められています。 最近では,海洋域での観測からプレート境界の浅い領域(深さ数km)でもスロー地震が起こることが分かってきました。 *) ここで扱う「微動」はいわゆる常時微動とは全く別のものです。常時微動とは,人間活動・波浪・風により常時励起されている地面の揺れを指します。 |

| ATMOSとは? |

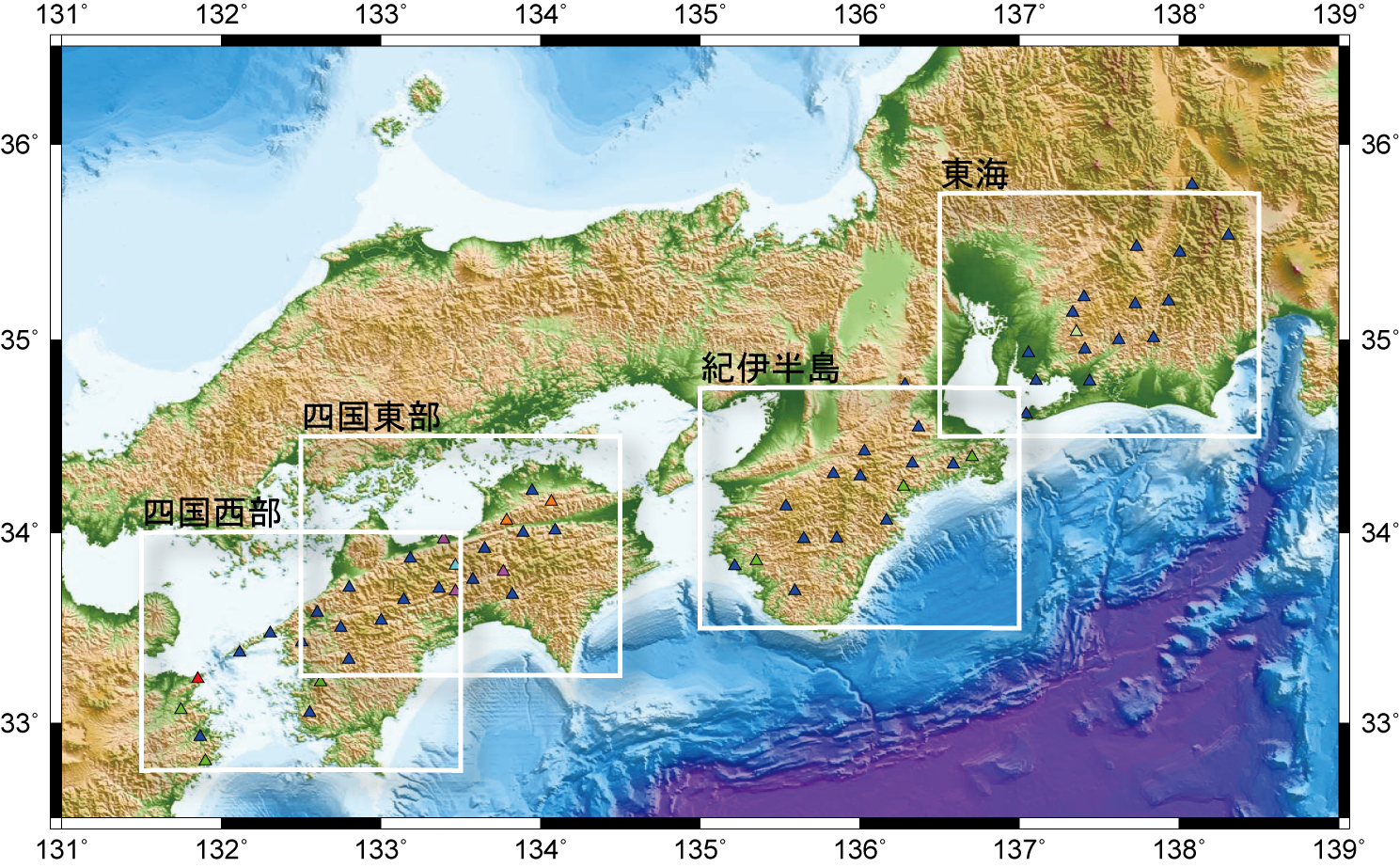

ATMOS (Automatic Tremor MOnitoring System)とは,高速ネットワークで配信されている地震計記録をリアルタイムに解析して,南海沈み込み帯の深部で発生している微動の検出と震源の決定および結果のWWWでの公開を自動的に行うシステムです。現在,微動発生域を図のように東海・紀伊半島・四国東部・四国西部の4地域に分けて微動活動をモニタリングしています。

ATMOSは広島大学大学院理学研究科地球惑星システム学専攻の須田研究室で開発され,2006年より運用が開始されました。詳しくは以下の論文を参照してください。 N. Suda, R. Nakata and T. Kusumi, An automatic monitoring system for nonvolcanic tremors in southwest Japan, J. Geophys. Res., doi:10.1029/2008JB006060, 2009. |

| 利用しているデータ |

| ATMOSはJDXnetで配信されているリアルタイム地震波形データを利用しています。JDXnetとは,SINETおよびJGNの高速広域レイヤー2サービスを利用したリアルタイム地震波形データ交換システムであり,日本全国に展開されている1,300点を越える地震観測点のデータが集配信されています。定常地震観測点を持たない広島大学では受信のみを行っています。ATMOSでは微動が起きている地域の約130観測点のデータを受信し,それらのうち約60観測点のデータを解析しています。また,受信したデータはハードディスクにバックアップしています。 |

| 微動の特徴 |

微動は数Hzの周波数に卓越する地震波(おもにS波)として,高感度の地震計により計測されます。微動のマグニチュードはほとんどの場合で1以下であり,人体に感じることはまずありません。微動はプレート境界深部で連続的に発生する小規模な断層すべりであり,以下のような特徴を持ちます。

|

| 微動の検出 |

| 微動は時間的にまとまって発生することから,活動をモニタリングするためには,自動処理が必要不可欠です。しかし,ほとんどの場合で波形には通常の地震のような明瞭な孤立したP波・S波が見られないことから,通常の地震の自動処理で行われている方法を直接適用することはできません。そこでATMOSでは,複数観測点での波形がどの程度似ているかを統計的手法で評価して,イベントの発生を自動的に検出しています。 ここでいうイベントとは,微動の他に通常の自然地震や発破などの人工的な地震を含みます。検出方法の性質上,そのままでは微動以外の地震も検出されてしまいます。そこでATMOSでは,波形の立ち上がり方や振幅の大きさから,微動とその他の地震を判別しています。しかし,小さなイベントが連続的に起こっている場合(例えば地震探査のための人工地震)では,それらを微動と判別してしまうことがあります。 波形で見たとき,微動は数分から数十分の継続時間を持ち,始まりと終わりがはっきりしません。また,震源が移動する場合もあります。これらのような微動の特徴を踏まえて,ATMOSでは波形を2分ごとに区切って微動の発生を調べています。 |

| 震源の決定 |

| 微動の検出において波形がどの程度似ているかを評価する際に,波形相互の時間的なずれが求められます。微動が起こったときには,これらは震源から観測点に波が届く時間(走時)の差を意味しています。ATMOSでは,それらの値をデータとして震源の位置を決定しています。 ただし,微動を検出した場合すべてで震源が決定できるわけではありません。微動が弱いなどの理由でデータの質が悪い場合には,うまく決定できません。また,滑らかにした波形を用いているので,震源の決定精度はあまりよくありません。さらに,震源は1点と仮定していますので,微動が狭い範囲で同時に複数の場所で起きる場合には対応できません。そのため,微動活動が盛んになるほど震源決定が難しくなるという大きな問題点があります。 |

| 結果の公開 |

| 自動モニタリングの結果は,1時間ごとの結果を1時間画像として,1日ごとの結果を1日画像として公開しています(*1)。 メインメニューの1時間画像をクリックすると,別ウィンドウに1時間ごとの波形画像のサムネイルが表示されます。サムネイルをクリックすると,別ウィンドウに連続した4枚の画像が表示されます。上から,波形,ASLダイアグラム,震央分布(時刻),震央分布(深さ)の画像です。例として以下に2013年6月30日2時台の結果を示します。

メインメニューの1日画像をクリックすると,別ウィンドウに1日ごとの震央分布画像のサムネイルが表示されます。サムネイルをクリックすると別ウィンドウに画像が表示されます。上から,震央分布(時刻),震央分布(深さ),活動ヒストグラムの画像です。例として以下に2013年6月30日の結果を示します。

メインメニューの動画をクリックすると,最近数年のおもな微動活動について震央の移動の様子を表す動画が表示されます。動画は約1秒が1日に相当し,震央は活動期間中の時刻に応じて赤〜青で色付けしています。

*2 ▲ Hi-net, ▲ 東大震研, ▲ 気象庁, ▲ F-net, ▲ 京都大, ▲ 高知大, ▲ 九州大, ▲ 産総研 |